In der Forstbotanik ordnet man Koniferen mit gleichem oder ähnlichem Terpenmuster demselben Chemotyp zu, er wird dann auch Terpenotyp genannt. Die Abkürzung für Chemotyp lautet in Deutschland meist „Ct.“, oder der dominierende Inhaltsstoff, z. B. Thymol, steht hinter dem botanischen Namen. Im Französischen benutzt man für „Spécificité biochimique“ die Abkürzung „s.b.“, im Englischen „b.s.“ für „biochemical specificity“ oder auch „chemotype“ (Price & Price 1995).

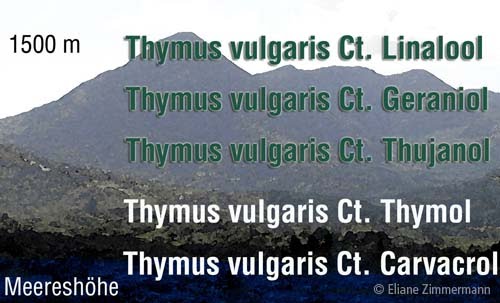

In der französischen, medizinisch-therapeutisch geprägten Aromatherapie fasst man diesen Begriff etwas weiter, seit man durch Vergleiche von unterschiedlichen Thymianölen [Thymus vulgaris] in den sechziger Jahren entdeckte, dass diese Pflanze stark auf Standorteinflüsse reagiert (Franchomme 1990). Deren ätherisches Öl kann ein mildes, blumig duftendes Antiseptikum sein, das auch allerempfindlichste Menschen gut vertragen. Es kann jedoch auch ein haut- und schleimhautreizendes, penetrant riechendes ‘Breitband-Antibiotikum’ sein, das nur von gut geschulten Medizinern verabreicht werden sollte. Für die zuverlässige Überprüfung der keimtötenden Wirkung macht man in Frankreich – analog zum Antibiogramm – so genannte Aromatogramme, in denen man Sputum oder sonstige Absonderungen des Patienten kultiviert und anschließend mit in Frage kommenden Ölen oder Ölmischungen versieht. Das Öl, das die stärkste keimtötende Aktivität zeigt, wird in den Behandlungsplan einbezogen (Belaiche 1979).

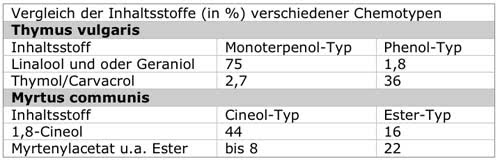

Die einzelnen therapeutischen Eigenschaften eines bestimmten ätherischen Öles, beispielsweise von Thymus vulgaris, unterscheiden sich also je nach Chemotyp. Je nach Art und Menge der Leitsubstanz – die nicht zwangsläufig den prozentuell höchsten Anteil ausmachen muss – kann es sogar zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen, während ein anderer chemischer Schwerpunkt eines Öles aus einer gleichnamigen Pflanze keinerlei Gefahr bedeutet. Vor allem bei den häufig verwendeten Ölen von Thymian [Thymus vulgaris], Rosmarin [Rosmarinus officinalis] und bei den Ölen der verschiedenen Kampferbäume [Cinnamomum camphora: Kampfer, aber auch Ravintsara- und Ho-Blätter-Öl] können die Unterschiede erheblich sein. Es ist deshalb für den Behandler sehr wichtig, den exakten botanischen Namen samt Chemotyp zu wissen und auch die Öle den jeweiligen Konstitutionen der Patienten anzupassen. Bei klinischen Studien und auch bei Laborstudien ist es sogar unerlässlich, dass der Chemotyp der verwendeten Öle untersucht und mit angegeben wird, ansonsten sind die Ergebnisse nicht reproduzierbar.

Gelegentlich werden in der Aromatherapie ähnliche – botanisch nicht identische – Pflanzen mit der Unterscheidung nach Chemotypen versehen, beispielsweise Eucalyptus globulus Ct. Cineol und Eucalyptus citriodora Ct. Citronellal (Eukalyptus-Öle), Thymus vulgaris Ct. Thymol und Thymus mastichina Ct. Cineol/Linalool (Thymian-Öle) oder Mentha Ct. Menthol/Menthon und Mentha Ct. Linalylacetat (Minze-Öle), so dass der Behandler die Leitsubstanz auf den ersten Blick erkennen kann, ohne dass er sich in der botanischen Nomenklatur gut auskennen muss.

Hallo Frau Zimmermannherzlichen Dank mal wieder für Ihresehr ausführlichen Informationen.Ich bin immer wieder erstaund überIhr umfangreiches Wissen. Für mich sind Sie ein wandelndes Lexicon.Schöne grüßeAngelika

nochmal Angelika,Oh,Oh böse Rechtschreibfehler, mal sollte vor dem abschicken nochmalslesen.

Liebe Eliane, in der Rührküche von Olionatura verfolgen wir immer gespannt Deine Einträge – jedenfalls die "Kräuterhexen". Vielen Dank dafürund liebe Grüße von Anemone

Hallo!Toller Bericht!Danke!LG Birgit

Liebe Eliane,wieder was gelernt.Vielen Dank.Viele GrüßeGordana

Hej Eliane,ein schnelles Lebenszeichen und ein Danke für Deine Informationen. Es ist einfach spitze, dass Du Dir so viel Mühe machst und Deine Infos an uns weitergibst.KnuddelGaby

Hallo!Immer wieder super Berichte,immer wieder etwas schlauer.Vielen Dank

Liebe Eliane,das ist Aromapraxisunterricht mit hohem didaktischem Wert: Super Darstellung das Foto mit der Veranschaulichung der Standortunterschiede, genial für alle visuellen Lerntypen!Liebe Grüße,Ula

Toller Bericht, jetzt muß ich gleich den 2. Teil lesen.Gruß Doris

gibt es eine Übersicht, welche CT für welche körperlichen oder seelischen Beschwerden sind?

Ich habe das Grundlagenbuch von Ruth von Braunschweig und Monika Werner.

Ich finde es schwierig, Aromaöle auszuwählen. Z. B. wann nimmt man mehr Aromaöle mit mehr Esther und wann mehr mit Koniferen.

Dank vorab.

Hallo Elfriede, am besten wäre ein Seminar zur spannenden Welt der duftenden Moleküle, denn so in ein paar Zeilen lässt sich diese Frage nicht beantworten. Man kann auch nicht von einem Schwerpunkt-Molekül in einem ätherischen Öl aus die Ganzheit seiner Eigenschaften schließen, man bekommt nur Anhaltspunkte. Thymianöle die reich an Carvacrol und Thymol sind, wirken wesentlich “antibiotischer” als Thymianöle, die reich an Linalool, Geraniol und Thujanol sind, denn diese sind sanft antiseptisch wirksame Monoterpenole, während erste stark keimhemmende Phenole sind. Jedoch sind Phenole auch hautreizend, die Alkohole nur etwas austrocknend. Wenn ein Öl reich an Estern ist, wirkt es entspannender und höchstwahrscheinlich auch besser gegen Pilze, als wenn der Anteil an Estern gering ist. Bei Rosmarin sind die kampferigen Öle wesentlich kreislauf- und gedächtnisanregender als die kampfer-armen Rosmarinöle. Ich habe auf meiner Website ein klein wenig darüber geschrieben https://aromapraxis.de/aroma-schule/aetherische-oele/wissenschaft/chemotypen/ und hier auf meinem Blog https://aromapraxis.de/2009/09/17/faktoren-welche-die-chemie-in-der-pflanze-beeinflussen-chemotypen-teil-2 und hier https://aromapraxis.de/2016/02/19/chemotypen-warum-bescheid-wissen-nuetzlich-ist und https://aromapraxis.de/2015/12/26/myrtenoele-und-ihre-chemotypen Bei meiner Kollegin Sabrina Herber finden Sie auch etliche Infos dazu: (bei solchen Fragen immer erstmal rechts oben hier auf der Blogseite im Suchfeld Begriffe wie “Chemotypen” eingeben, bei den über 700 Artikel, die ich hier zur Verfügung stelle, findet man inzwischen fast immer Antworten) 😉

herzlichen Dank